9일 업계는 10일부터 본격 시행되는 전기통신사업법 개정에 따른 시행령 개정안에 대해 예의 주시하고 있다. 국내 CP에 대한 역차별 논란은 물론 법 자체에 대한 실효성 문제가 조만간 도마위에 오를 가능성이 크기 때문이다.

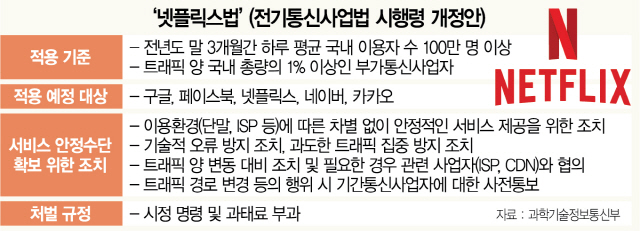

이번 시행령은 지난 6월 개정된 ‘전기통신사업법’의 후속 조치로 앞서 위임한 사항을 구체적으로 규정한 것이다. 시행령에 따르면 전년도 말 3개월간 일평균 이용자 수와 트래픽 양이 각각 100만 명 이상이면서 국내 총 트래픽 양의 1% 이상인 부가통신사업자는 서비스 안정성 확보를 위한 각종 조처를 해야 한다. 이 기준에 따르면 구글(유튜브)과 페이스북(페이스북·인스타그램), 넷플릭스, 네이버, 카카오(035720) 등 국내외 대형 CP가 대상이다.

업계는 망 사용료를 내지 않는 일부 글로벌 CP를 규제하기 위해 만든 법안인 넷플릭스법이 오히려 관련 산업 성장의 발목을 잡을 것으로 보고 있다. 트래픽 양이 10배 이상 차이 나는 구글과 국내 CP를 동일 선상에 놓은 규제 기준이 콘텐츠 생태계 발전에 도움이 되지 않는다는 것이다.

실제로 국회에 따르면 지난해 8월 기준 네이버와 카카오는 국내 통신 3사 전체 트래픽의 각각 2.5%, 1.8%를 차지해 유튜브를 포함한 구글(25.8%)에 한참 못 미친다. 상대적으로 적은 트래픽 사용량에도 망 사용료 마저 이통사에 내고 있는 국내 CP에 서비스 안정성 유지 의무를 부과한 것 자체가 역차별이라는 지적이다. 업계의 한 관계자는 “국내 CP의 발목을 잡아 토종 콘텐츠의 경쟁력이 낮아지는 결과를 낳아 피해가 고객에게 돌아올 우려가 있다”고 주장했다.

글로벌CP에 대한 집행력에 대한 의구심도 커지고 있다. 지금까지 글로벌 기업이 정부의 제재를 제대로 받은 적이 없어 법적 구속력에 의문이 제기되고 있는 것이다. 여기에 위반시 과태료가 2,000만원에 불과한 솜방망이 처벌이라는 지적도 나온다. 실제로 그간 규제당국은 국내 대리인을 의무적으로 지정하는 방식으로 해외 사업자에 대한 집행력을 강화하고자 했다. 그러나 넷플릭스가 이미 개인정보 보호와 관련해 대리인 지정 의무를 규정한 국내법을 피해간 사실이 밝혀지면서 넷플릭스법의 실효성에 대한 논란이 커지고 있다. 과기정통부 관계자는 “법의 적용대상이 명백하기 때문에 해외사업자라고 해서 법의 영역밖에 있는 것은 아니다”고 강조했다.