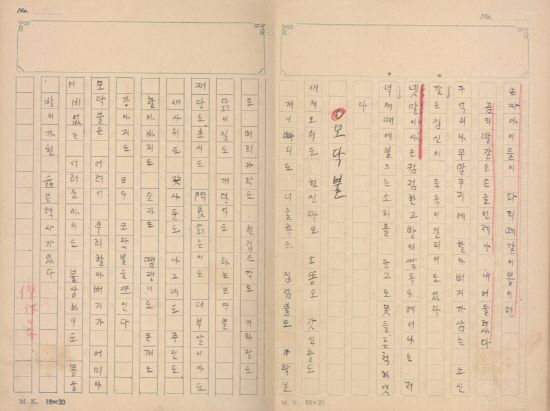

1936년 1월, 백석의 시집 ‘사슴’이 세상에 나왔다. 시인이 자비로 어렵게 낸 시집이었기에 100부 한정으로 인쇄됐다. 문학 청년들은 서로 빌려 돌려본다 했지만 고등학생 윤동주는 시집을 구할 길이 없었다. 결국 그의 발길이 닿은 곳은 도서관이었다. 1937년 8월, 한 글자 한 글자 또박또박 정성껏 원고지에 필사했다. 사슴에 수록된 33편의 시를 모두 베껴 쓴 후엔 표지까지 손수 그려 만들었다.

베껴 쓰기. 시인이자 문학평론가인 김응교 숙명여대 교수는 윤동주의 필사에서 ‘베껴 쓴 텍스트만이 텍스트에 몰두하는 사람의 영혼에 지시를 내린다’는 독일 철학자 발터 벤야민의 말을 떠올렸다. 윤동주의 영혼은 백석으로부터 어떤 영향을 받았을까. 그 궁금증에 김 교수 역시 두 시인의 시를 ‘베껴 쓰기’ 하며 그들의 자취를 더듬었다. 그 결과물이 신간 ‘서른 세 번의 만남, 백석과 동주’다.

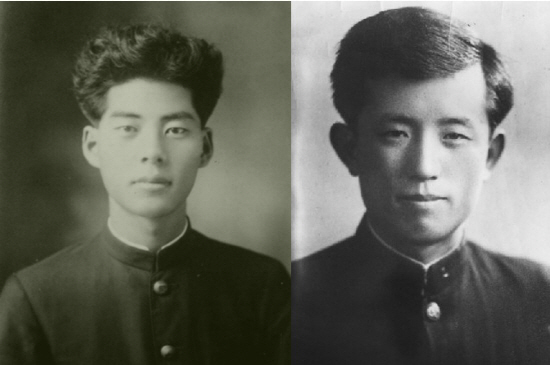

백석과 윤동주는 한국 현대시사에서 빼놓을 수 없는 대표 시인이다. 시인 안도현은 ‘우리 현대시사에서 가장 높은 곳에서 빛나는’ 시인들이라고도 했다. 오늘날 많은 한국인이 두 시인의 작품과 삶을 사랑하지만 이들에 대한 연구는 여전히 부족하다. 이에 김 교수는 두 시인의 영혼이 처음 맞닿았던 순간인 윤동주의 ‘사슴’ 필사에서 시작해 시대와 공간의 아픔, 자연과 사물이 이들의 시 속으로 녹아든 과정을 연구했다. 또 그 둘의 영향 관계를 짚어봤다. 이를 위해 김 교수는 두 시인이 생전 거쳐 간 중국과 일본에 몇 번씩 다녀오기도 했다.

김 교수는 백석과 윤동주의 고향 이야기부터 시작해 대한해협을 건너 일본에서 유학했던 시절, 그리고 만주로 이어지는 행로를 따라 두 시인의 작품과 삶을 조명한다. 백석과 윤동주는 둘 다 고향이 북방이다. 백석은 평안북도 정주, 윤동주는 만주 용정 명동마을에서 어린 시절을 보냈다. 서울에서 멀리 떨어진 ‘변두리’, 한 번 떠나면 쉬이 찾아가기 힘든 먼 고향에 대한 마음 결이 비슷하다.

김 교수는 백석의 ‘정주성’과 윤동주의 ‘고향집-만주에서 부른’을 차례대로 음미하며 “백석에게 정주는 성이 허물어진 슬픔의 땅이었고, 윤동주에게 명동마을은 볼셰비키 폭력에 쫓겨 한밤중에 이사해 온, 겉으로 보기엔 실패한 유토피아 공동체였다. 그들은 끊임없이 정주와 함경도 사투리를 시에 살려내며 사라진 공동체를 시에서 복원했다”고 분석했다. 고향에서 식민지 조국의 아픔을 오롯이 느끼며 죽어가는 것들에 대한 연민을 습득하고, 언어를 살리려 했다는 설명이다.

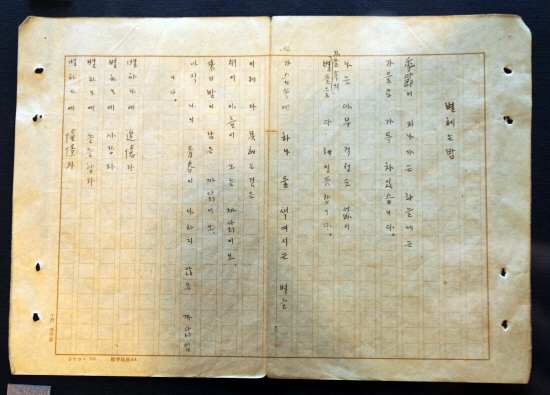

백석의 ‘흰 바람벽이 있어’와 윤동주의 ‘별 헤는 밤’도 비교 대상이다. 두 시는 많이 닮았다. 백석은 흰 바람벽을, 윤동주는 밤하늘을 스크린 삼아 삶을 노래한다. 백석은 어머니와 사랑하는 사람을, 윤동주는 어머니와 그리운 사람을 떠올린다. 백석이 나열했던 ‘당나귀, 프랑시쓰 쨈과 라이넬 마리아 릴케’를 윤동주 역시 ‘노루, 프랑시스 쟘, 라이넬 마리아 릴케’라고 흡사하게 부른다. 설명이 필요 없을 정도로 둘 사이의 영향 관계를 보여주는 부분이다.

하지만 두 사람의 디아스포라(diaspora)적 정체성이 마냥 같지는 않다. 김 교수는 “윤동주는 내일을 꿈꾸며 절망의 시대를 넘으려 했다”며 그 증거로써 “그러나 겨울이 지나고 / 나의 별에도 봄이 오면 / 무덤 위에 파란 잔디가 피어나듯이”라는 별 헤는 밤의 마지막 구절을 읊었다.

책은 여러 논문을 토대로 하고 있지만 쉬운 말로 쓰였다. ‘현학적 폭력’을 휘두르고 싶지 않았다고 김 교수는 말한다. 그러면서 마지막으로 그들 시의 공통점을 한 번 더 강조한다. “두 시인은 사랑했던 것들이 너무 많았다. 변두리를 사랑했다. 사투리를 사랑했다. 보잘 것 없는 것들을 무시하지 않고 사랑했다. 두 시인의 시에는 별과 바람과 구름이 지나갔고, 토끼, 사슴, 소 등이 끊임없이 살아 꿈틀거렸다. 두 시인의 시는 영원히 살아 있다.” 1만8,000원.