러시아의 우크라이나 침공 이후 기업들의 러시아 엑소더스가 빗발치며 러시아의 고립이 심화하고 있다. 12일(현지 시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 제프리 소넌펠드 미 예일대 교수는 러시아 내 영업 활동을 축소·중단한 기업이 이날 기준으로 전 세계 350곳을 넘어섰다고 집계했다. 지난달 28일 10여 곳이 처음 이 명단에 이름을 올린 뒤 2주가 채 안 돼 러시아 내 제품·서비스 판매 중단에 동참한 기업이 30배 이상 늘어난 셈이다. 이들 중 상당수 기업은 미국과 유럽의 수출 제재 대상에 포함되지 않았음에도 보다 적극적인 조치를 취했다. 소넌펠드 교수는 “애국주의적 미션, 개인적인 가치, 세계 평화에 대한 진지한 우려에 기업의 사익 추구가 결합된 드문 사례”라며 “특히 기업 최고경영자(CEO)는 특정 이슈나 정책을 두고 외따로 행동하는 것을 두려워해 빠르게 결집할 수 있었다”고 분석했다.

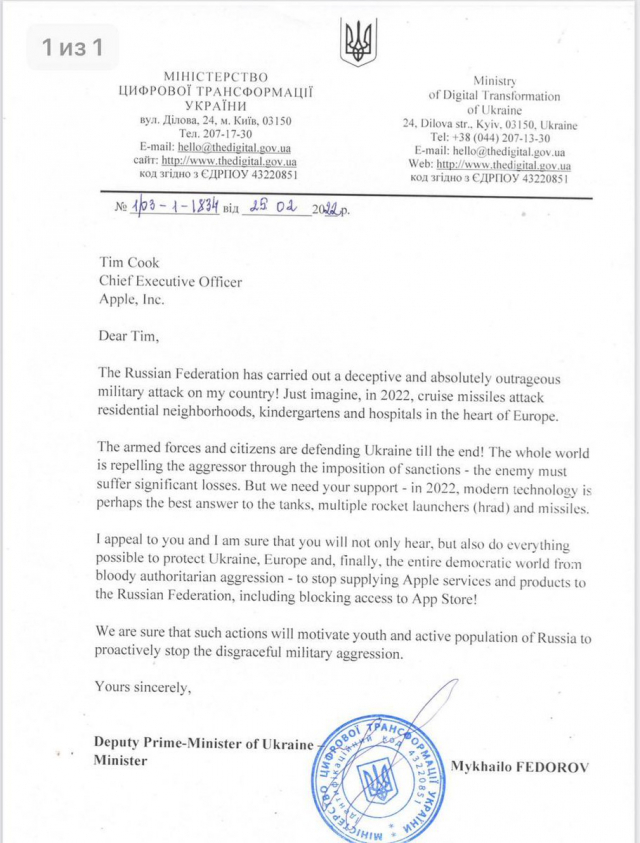

이 같은 움직임의 선봉장이 된 것은 실리콘밸리의 빅테크 기업들이다. 지난달 말 애플·메타플랫폼(옛 페이스북)·구글 등은 플랫폼 내에서 러시아 국영 매체 계정을 차단하는 한편 선제적으로 러시아 내 제품과 서비스 판매를 중단했다. 여기에는 빅테크를 상대로 러시아와의 사업을 중단해달라고 설득에 나선 미하일로 페도로프 우크라이나 디지털혁신부 장관의 역할이 컸다. 페도로프 장관은 지난달 25일 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)에게 공식 서한을 보내 “2022년 로켓과 미사일, 그리고 탱크에 맞설 수 있는 최선의 해답은 혁신 기술에 있다”며 “애플이 러시아에 제품·서비스를 중단한다면 러시아의 젊은 층과 깨어 있는 인구가 러시아의 군사작전을 멈추게 하는 데 강력한 동기를 제공할 것”이라고 강조했다. 이는 전쟁에 반대한다는 대의명분 외에도 이전에 실리콘밸리를 방문해 쿡 CEO와 형성한 네트워크가 있었기에 더 효과적인 메시지가 됐다는 분석이다. 그는 애플 외에도 총 70여 곳에 달하는 기업들에 이 같은 메세지를 보내 러시아에 반대하는 움직임을 이끌어냈다.

빅테크들이 우크라이나의 메시지에 공감해 적극적인 움직임을 보인 것은 유럽에서 ‘테크 외교(techplomacy)’라는 말이 등장한 지 5년 만의 결실이다. 2017년 덴마크는 전 세계에서 최초로 ‘테크 대사’라는 직책을 만들었다. 전문 외교관을 파견하고 미 실리콘밸리 팰로앨토를 근거지로 삼아 빅테크와의 소통 교두보를 확보하게 했다. 덴마크의 테크 대사에게 주어진 과제는 두 가지, 정부와 시민의 입장을 빅테크에 전달하고 자국의 이익과 빅테크의 이익이 부합하는 부분을 찾아내는 것이었다. 초대 테크 대사였던 캐스퍼 클린지는 “처음에는 기업들도 테크 대사의 역할에 의구심을 제기해 어떤 기업의 경우 고위 임원과 한 테이블에 앉기까지 아홉 달이 걸리기도 했다”며 “기업 하나하나가 하나의 국가라 생각하고 네트워크를 쌓으며 신뢰를 형성해나갔다”고 설명했다. 이후 클린지의 활동은 페이스북과 구글이 데이터센터 부지로 덴마크를 낙점하는 데 큰 역할을 한 것으로 평가된다. 덴마크의 성공에 힘입어 유럽 각국도 이 새로운 역할에 관심을 갖기 시작했다. 프랑스·불가리아 등이 테크 대사를 임명해 주요 이슈가 있을 때마다 테크 기업에 국가적 이해관계를 관철시키는 역할을 했다. 지난해 기준 테크 대사 제도를 운영 중인 20개국 가운데 대다수는 유럽 국가다. 유럽연합(EU)에서 정보기술(IT) 산업에 대한 규제뿐 아니라 테크 기업에 대한 이해가 중요하다는 공감대가 형성됐기 때문이다.

러시아와 맞붙은 우크라이나는 국력과 비례하지 않는 외교의 기술을 발휘하며 저력을 보여주고 있다. 특히 빅테크가 국가의 중요한 외교 상대임을 우크라이나는 이번 사태를 통해 여실히 보여줬다. 클린지 전 대사는 현재 마이크로소프트(MS) 유럽 대외관계 부사장을 맡아 유럽 국가들과의 이슈를 담당하고 있다. 지난달 메타는 빅테크 규제 등 정책 이슈에 대응하기 위해 닉 클레그 전 영국 부총리를 국제관계 사장으로 선임했다. 쌍방의 테크 외교가 활발하게 벌어지고 있는 셈이다. 한국도 청문회 때만 빅테크를 찾는 대신 장기적 관계 구축에 나서야 한다. 앞으로 출범할 새 정부에 테크 외교를 기대해본다.