미국이 ‘꿈의 에너지’라고 불리는 핵융합발전에서 세계 최초로 ‘점화(ignition)’에 성공해 청정에너지를 무제한 창출할 수 있는 발판을 마련했다. 핵융합발전의 선두 주자인 미국이 이번 성과를 계기로 ‘셰일가스 혁명’에 이어 또 한번 강력한 에너지 패권을 잡을 것이라는 전망이 나오는 가운데 한국 역시 ‘2050년대 핵융합 실증로 건설’을 목표로 사전 연구개발(R&D)에 박차를 가하며 ‘인공 태양’ 경쟁에서 두각을 나타내고 있다.

美 에너지 연구팀 “핵융합 점화 성공”…"기념비적 성과"

미 에너지부는 13일(현지 시간) 정부 산하의 로런스리버모어국립연구소(LLNL)가 핵융합 점화에 성공했다고 공식 발표했다. 점화는 발전 과정에서 투입된 에너지보다 많은 에너지를 생산한다는 의미로 ‘순 에너지 생산’이라고도 불린다. LLNL 내 국립점화시설(NIF)은 이달 5일 진행된 실험에서 2.05MJ(메가줄)의 에너지를 투입해 3.15MJ의 에너지를 만들어 냄으로써 지난해 실험과 비교해 고무적인 진전을 보였다.

1950년대 핵융합 연구가 시작된 이래 점화에 성공한 사례는 전 세계를 통틀어 이번이 처음이다. 제니퍼 그랜홈 에너지장관은 “획기적인 성과이자 훨씬 더 많은 발견으로 이어질 과학적 이정표”라고 평가했다.

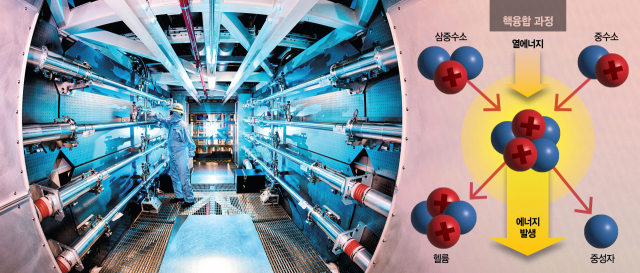

핵융합발전은 2개의 수소 원자핵이 초고온·초고압을 받아 1개의 헬륨 원자핵으로 합쳐지는 과정에서 줄어든 질량이 에너지로 방출되는 원리로, 태양 중심부에서 에너지가 발생하는 원리와 유사해 ‘인공 태양’이라고 불린다. 상용화에만 성공하면 태양으로부터 에너지를 끌어오는 수준의 무한한 전력 공급이 가능해진다. 특히 방사성 폐기물이 대거 발생하는 핵분열발전(원전)이나 온실가스를 내뿜는 화력발전과 달리 오염 물질이 거의 발생하지 않고 지상에 풍부한 수소를 연료 삼아 핵분열의 서너 배에 달하는 에너지를 얻을 수 있다는 점에서 글로벌 에너지 지형을 완전히 뒤바꿀 수 있는 잠재력을 갖는 것으로 평가된다. 단 인위적 핵융합을 일으키려면 1억 도 이상의 온도를 유지하면서 불안정한 플라스마(원자핵과 전자가 분리된 물질 상태)를 충분한 시간 동안 특정 공간 내에 가둘 수 있어야 하는데 NIF는 강력한 자외선 레이저를 핵융합 연료(중수소·삼중수소) 캡슐에 쏴 에너지를 가하는 ‘관성 가둠 핵융합(Inertia Confinement Fusion)’ 방식을 통해 핵융합을 일으키는 데 성공했다.

3만 2768번 반복 실험 끝 세계 기록…韓, 내년 상용화 계획 윤곽

한국은 미국과 달리 레이저가 아닌 ‘자기장 가둠’ 방식을 채택, 자기장을 통해 초고온 환경을 만들어 플라스마를 담는 용기인 ‘토카막’을 활용한다. 아직 순 에너지를 만들어내지는 못했지만 후발 주자임에도 초고온 플라스마 환경을 최장 기간 유지하는 데 성공하며 핵융합 분야의 ‘슈퍼루키’로 떠올랐다. 유석재 한국핵융합에너지연구원장은 14일 서울경제와의 전화 통화에서 “엄밀히 말해 점화는 에너지를 증폭할 뿐 아니라 이를 지속할 수 있는 상태”라며 “미국은 사실상 증폭에만 성공, 즉 미완의 성공을 거둔 것이라고 할 수 있다”고 평가했다. 그는 “한국은 세계 선도 그룹에서 ‘완전한 성공’을 향한 속도전을 벌이고 있다”고 했다.

한국은 미국, 중국, 일본, 유럽연합(EU) 등 주요국과 비슷하게 2050년대 핵융합 실증로 건설을 목표로 사전 R&D에 박차를 가하고 있다. 실증로는 핵융합발전 상용화에 앞서 실제로 수백 ㎿의 전력을 생산할 수 있는 시험용 발전소다.

현재 핵융합연은 한국의 핵융합 상용화 프로젝트 1단계인 ‘한국형 초전도핵융합연구장치(KSTAR)’ 사업을 주도하는데 KSTAR은 지난해 ‘이온 온도 1억 도 환경’ 기준으로 세계 최장인 30초 유지 기록을 썼다. 4182억 원의 구축 비용을 들여 1회 1000만 원짜리 실험을 누적 3만 2768번 반복한 결과다. 앞으로 유지 시간을 2024년 100초, 2026년 300초(5분)로 늘리는 것이 핵융합연의 목표다.

핵융합발전소 상용화 시기 앞당겨지지만…여전히 갈 길 멀어

다만 점화에 성공하고 핵융합 발생 환경 유지에 진전을 이루더라도 핵융합 에너지가 상용화 단계에 도달하기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 전망된다. LLNL의 수석 에너지 기술자인 훌리오 프리드만은 핵융합발전으로 청정에너지를 생산하는 데는 수십 년이 걸릴 것이라며 “향후 20~30년 동안은 기후변화 대응에 유의미한 기여를 하지 못할 수 있다”고 말했다. 워싱턴포스트(WP) 역시 핵융합 에너지의 보급화를 기대하기에는 시기상조라고 지적했다. 핵융합 반응을 전력망에 적용할 수 있도록 전기로 전환하는 기술도 아직 개발되지 않은 상태다.

이와 관련, 한국 정부는 장기적으로 2단계인 7개국 공동 프로젝트 국제핵융합실험로(ITER) 참여해 3단계 ‘리튬 브리딩 블랭킷’ 사업을 통해 2040년대까지 실증로 건설에 필요한 기술을 확보하고 2050년대에 본격적인 4단계 실증 사업에 나설 계획이다. 정부는 내년 중 실증로 사업 계획안을 통해 핵융합 상용화의 청사진을 마련할 방침이다.